PALAZZO BELCREDI

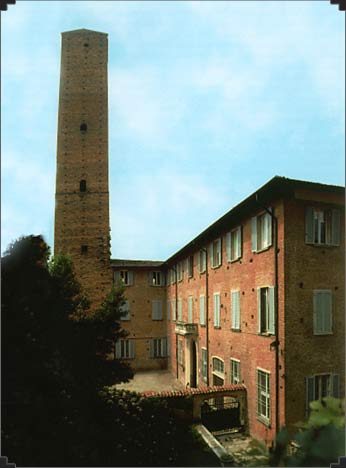

Veduta da Nord-Est della Torre Belcredi

Il Palazzo

Coerentemente con la tradizione dei palazzi patrizi pavesi, l'ubicazione e l'impianto tipologico di Palazzo Belcredi rispettano l'antico reticolo viario cardo-decumanico; inoltre il tessuto urbano stesso - ancora medievale - in cui le dimore patrizie si inseriscono condiziona le soluzioni architettoniche e permettono il recupero di tipologie della stessa tradizione architettonica medievale pavese, nonché dei materiali locali. Lo stesso tema della torre, sia pur svuotato attraverso un lessico completamente rinnovato dell'originario contenuto ideologico, da torre-vedetta simbolo di prestigio e di forza della casata diviene elemento decorativo e simbolico-celebrativo, talvolta anche con funzione di "belvedere". La tendenza alla conservazione della fisionomia urbanistica, spesso addirittura delle strutture architettoniche preesistenti sulle aree dove sorgono le nuove dimore (è questo il caso di Palazzo Belcredi), determina un atteggiamento prammatico nel costruire: nel sapiente adattamento a questi vincoli, gli architetti trovano lo spunto di volta in volta per soluzioni magistralmente orchestrate. Per questi motivi le case signorili pavesi tendono a sfuggire a schematizzazioni tipologiche troppo rigide. Lo schema del palazzo «massa cubica o a parallelepipedo con corte interna o cortile, variante profana del chiostro o loggiato» (Chastel) sembra essere comunque il modello più diffuso. Infatti Palazzo Belcredi è impostato planimetricamente intorno un ampio cortile quadrangolare, attorno al quale i corpi di fabbrica si dispiegano ricalcando i tracciati viari preesistenti. Come già visto, con la demolizione attuata nel 1699 di un muro e di alcuni rustici prospicienti il palazzo sulla Contrada della Mostiola (attuale via Luigi Porta), si viene a creare un piccolo piazzale che introduce al Palazzo. La Torre a sud ed un muro di cinta a nord abbracciano questo spazio urbano al tempo stesso aperto e chiuso, se considerato in rapporto alla larghezza della strada su cui prospetta. Il grande androne d'ingresso (lungo 20 metri e largo 4) conduce alla corte ariosa, disimpegnando a sud lo scalone d'onore che conduce ai due piani superiori. Nella parte nord del corpo di fabbrica prospiciente la strada si trova un grande salone colonnato voltato a crociera lungo circa 20 metri e largo 9. L'ala sud - di quattro piani fuori terra -presenta ancora evidenti tracce delle arcate trecentesche tamponate nel '700 e visibili anche ai piani superiori. Il corpo porticato a ovest invece è a soli tre piani fuori terra ed è stato rimaneggiato nel XVIII secolo; esso affaccia con un portone trecentesco su via Morazzone, dove esisteva un ingresso di servizio. L'ala nord, infine, è stata eretta nel XIX secolo e presenta tre piani fuori terra, le cui altezze dei solai non corrispondono a quelle degli altri tre corpi.

La Torre

La Torre Belcredi è l'unica torre gentilizia ancora intatta ed è la più alta di Pavia. Essa appare oggi conservata integralmente nella forma e nelle funzioni, a parte la costruzione di un locale sopra il primo solaio. La consistenza strutturale della Torre conferma le ipotesi avanzate in letteratura in sede storica in relazione alla finalità di questi edifici: essa infatti non presenta caratteristiche che depongano per una fruizione residenziale (la muratura interna non presenta tracce di ammorsature, di pannelli divisori o di elementi decorativi).La cubatura degli ambienti risulterebbe comunque insufficiente, soprattutto unita all'imperfetta planarità dei pavimenti (in cui l'estradosso delle volte è in vista e non coperto da mezzane di terracotta). D'altro canto la dislocazione della Torre (prossima a quella della Mostiola) ne compromette le finalità belliche: la valenza simbolica risulta così confermata. Coerentemente con le caratteristiche delle altre torri pavesi, la Belcredi è di forma pressoché quadrata, alta e stretta e con poche e piccole aperture. Anche le altre torri inoltre sono spesso situate agli angoli delle strade e fiancheggiate alla base da un voltane o da altri edifici. Spesso in sommità terminano tronche e possono presentarsi cave sin dal piano terra, poiché l'accesso avveniva all'interno degli edifici confinanti.

L'altezza è di circa 60 metri (equivalenti a 100 braccia) e questo dato testimonia che probabilmente non è stata alterata: infatti non appaiono tracce né di sopraelevazioni né di decapitazioni. È stata però soppressa una volta che poggiava esternamente sul lato sud della torre. L'estensione del tracciato planimetrico, inoltre, è tale da garantire una buona agibilità all'interno: i lati misurano infatti 5.90 m. Nonostante l'altezza notevole, comunque, la Torre è ben progettata; la distribuzione dei carichi è ottimale poiché i cinque solai voltati sono stati costruiti con direzioni di spinta alternate e appoggiati su rincassi parietali, cioè su riseghe ricavate nello spessore dei muri, attenuando in tal modo le spinte laterali. Lo spessore della muratura quindi si assottiglia verso l'alto: al piano prigione è pari a 1.80 m., al piano nobile (con ingresso alla torre dal salone) è pari a 1.55 m., a circa metà dell'altezza a 1.20 m., per arrivare alla sommità a soli 0.80 m. In tal modo il baricentro fisico è notevolmente più basso rispetto a quello geometrico apparente, con evidenti vantaggi per la stabilità della struttura scatolare che si assottiglia dunque verso l'alto. A parte queste riseghe, la muratura non presenta nessuna scansione parietale, essendo concepita come struttura uniforme scandita solamente dalle buche pontaie radiali rispetto al centro della Torre. Si tratta di una struttura scatolare robusta in basso ed elastica verso la sommità cava, idonea quindi a rispondere alle sollecitazioni dinamiche (in particolare a quelle provocate dal vento).

Il basamento non presenta il caratteristico rinforzo in conci lapidei che riveste la cortina di mattoni, tipico di altre torri pavesi; poco sopra il piano stradale nel lato est era invece presente fino al 1770 un frammento di una stele in calcare, datato I secolo, d. C. L'omogeneità dei materiali impiegati dimostra l'unitarietà del progetto e della sua ben coordinata esecuzione, per unica soluzione e stesse maestranze. Mattoni, calce e legno sono i materiali impiegati. La muratura è "a sacco", cioè formata da due paramenti di mattoni faccia a vista e da un'intercapedine contenente inerti di ciottoli e spezzatura di mattoni, posti in opera in abbondante malta. I corsi dei due paramenti murari sono regolari e intercalati da robusti letti di malta. Si tratta di un tipo di muratura solido e omogeneo in cui l'elemento strutturale portante è il conglomerato interno (le due camicie esercitano funzione di rivestimento). All'interno la struttura scatolare della Torre è conservata integralmente. L'articolazione del piano terreno, fornito di accesso autonomo sul lato occidentale, presenta una copertura a crociera che lo isola dai piani superiori; il vano interno riceve luce da un'alta apertura centinata dislocata sulla parete est e strombata e convergente verso una feritoria esterna che successivamente acquisterà ampiezza maggiore (secondo un modulo ricorrente sia nella vicina Mostiola, sia nel campanile di S. Michele). Lo spazio interno è successivamente organizzato secondo una progressione di cinque volte a botte di andamento alternato, impostate su rincassi parietali che provocano la rastremazione delle pareti della scatola muraria. In tal modo all'interno è permesso il passaggio di una. scala, costituita da rampe sostenute da assi pensili infilate nelle buche pontaie (che non impegnano dunque staticamente le strutture della torre). La parte alta della Torre è cava: a partire dall'ultima volta a botte, la scala sale seguendo per mezzo di ballatoi lignei il perimetro delle pareti, giungendo infine all'ultimo solaio che, intero, è posto alla sommità e liberamente impostato sui suoi supporti.

Le finestrature non sono casuali', ma la loro disposizione è stata probabilmente definita in sede progettuale: infatti, partendo dalla sommità della Torre e procedendo verso il basso, vi sono quattro aperture impostate ognuna su un lato della scatola muraria alla medesima quota. Seguono otto finestre corrispondenti tra loro a coppie situate alla medesima quota rispettivamente nei lati ovest e est e nei lati nord e sud: sono quattro coppie di monofore a pieno centro, di apertura irregolare e prive di strombo, in corrispondenza delle quali si sviluppano un ballatoio ligneo e i solai voltati. La serie dei vuoti è completata da una finestra a sud sotto il primo solaio voltato. In virtù delle scarse manomissioni subite nel tempo, la Torre presenta segni di degrado e di consunzioni assai contenute.

Non sono stati rilevati segni di cedimenti delle fondazioni e il quadro fessurativo, stabilizzato da tempo, presenta segni di dissesto con andamento verticale in prossimità dell'ultima apertura all'interno del lato est; all'esterno, invece si trovano due fessure interessanti sia i corsi di malta sia i mattoni nell'angolo sud-est, oltre ad una fessurazione diffusa sotto la prima apertura. Il punto critico per quanto riguarda il dissesto si trova in prossimità degli agganci con Palazzo Belcredi che appoggia sul lato ovest della Torre: rispondendo a sollecitazioni dinamiche diverse, i due edifici non dovrebbero essere collegati strutturalmente.

Il servizio igienico, come già visto, è l'intrusione più evidente. Probabilmente le condizioni di accesso alla Torre erano già state modificate anticamente, adibendo il piano terra a prigione; l'ingresso alla Torre, al primo piano, probabilmente avveniva attraverso l'apertura centinata (ora occlusa) che prospetta il vicolo S. Colombano: originariamente non in vista, essa collegava la Torre con l'edificio contiguo per mezzo di un voltone. L'accesso al piano terra, invece, era autonomo e collocato sul lato nord a filoterra. Per questi motivi il vano della porta-finestra, architravata e munita di balconcino, non scaricato adeguatamente ha provocato una piccola frattura al di sopra della trabeazione.